해외 [싱가포르] 장애예술 – 생태계를 확장하며, 토대를 지켜내기

- 등록일 2022-05-10

- 조회수322

[싱가포르] 장애예술 – 생태계를 확장하며, 토대를 지켜내기

2022년 3월 5~6일, 온라인 포럼 ‘장애 예술: 한국과 싱가포르의 비평적 대화’가 진행됐다. 이 행사는 아츠이퀘이터(ArtsEquator, 싱가포르의 디지털 미디어 플랫폼), 이퀄 드림스(Equal Dreams, 장애인 예술가 협력 단체), 최태윤 스튜디오가 주최했고, 한국문화예술위원회, 2020-2021 한국-싱가포르 문화예술 교류 협력 프로그램이 후원했다. 싱가포르 및 한국 수어 통역과 한국어 및 영어 자막이 제공되는 전체 영상도 볼 수 있다.

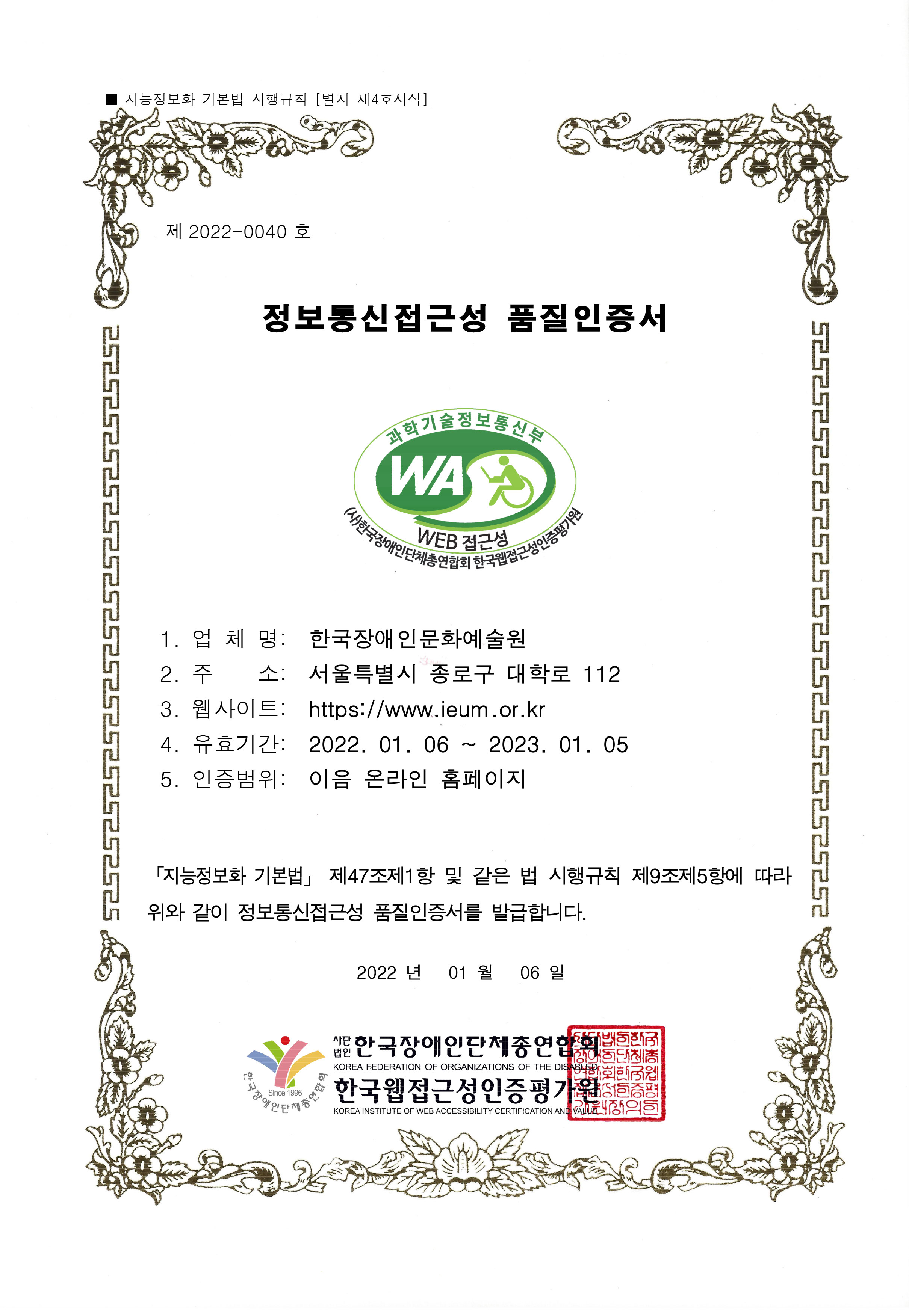

아래 기사(일부)는 위 행사의 한 꼭지인 ‘그라운드 업: 장애 예술을 위한 효과적인 생태계 구축’에 대한 글로, 문영민(한국, 장애예술 연구자)이 썼다. 글의 내용 중 공공의 지원과 매개 역할을 논하며 한국의 공공 운영 온라인 플랫폼으로 ‘웹진 이음’을 언급하고 있다.

‘‘그라운드 업: 장애 예술을 위한 효과적인 생태계 구축’’

* 2022년 3월 6일 일요일, 2pm - 3.45pm (싱가포르) / 3pm - 4.45pm (한국)

* 진행 : 최태윤

* 패널

- 알레시아 네오(Alecia Neo, 예술가) /싱가포르

- 김원영(변호사, 지체장애 연극배우) /한국

- 피터 사우(Peter Sau, 예술가, 교육자, 디렉터, 퍼포머) /싱가포르

예술에 국경이 없다고 했던가. 알레시아 니오, 김원영, 피터 사우 세 작가의 발표를 들으며 장애예술 창작자들의 고민과 시도에도 경계가 없다고 느꼈다. 싱가포르와 한국의 장애예술가들의 창작 환경과 공공 지원의 토대는 서로 다르지만, 장애예술가들이 자유롭게 창작활동을 펼쳐나가기 위한 생태계를 구축하기 위해 세 작가가 제시하는 아이디어들이 서로 맞닿아 있었다. 이 글에서는 세 작가가 장애예술 생태계를 효과적으로 구축하기 위하여 제시한 사례들, 한국의 장애예술가들의 작업과, 장애예술가들의 창작을 활성화시키기 위해 공공이 시도하고 있는 사례들을 탐색적으로 살펴볼 것이다. 마지막으로 장애예술을 위한 생태계를 효과적으로 확장하면서도, 그 안에서 장애예술가들의 정체성과 고유한 기예들을 지켜내기 위한 대안들을 고민해보고자 한다.

○ 접근성을 가교로 하는 생태계의 확장가능성

한국의 장애인 공연예술 창작자들에게 가장 중요하게 다루어지는 이슈는 배리어프리 공연이다. 배리어프리 장치들을 창작 작업에 어떻게 결합시킬 것이며, 물리적 결합을 넘어서 미학적인 접근성(aesthetic accessibility)을 어떻게 구성할 것인가. 창작 과정과 그 개념적 접근에 접근성을 가장 주요한 모티프로 담아온 ‘언씬 아트 이니셔티브’의 작업들, ‘짓’의 공연 접근성 작업들은 물리적인 접근성을 넘어서, 미학적인 접근성을 구성하기 위해 싱가포르와 한국에서 시도된 작업들이다.

○ 생태계의 토대 – 공공 지원과 매개자의 역할

알레시아 네오 작가는 “상호작용의 실험”이 가능하도록, 서로 다른 고민을 가진 예술가들이 파트너십을 통해 교류하고 성장할 수 있는 ‘플랫폼’의 중요성을 이야기하였다. 그러한 플랫폼의 역할을 하였던 ‘언씬 아트 이니셔티브’는 플랫폼에서의 협업을 통한 상호실험의 가능성이 얼마나 확장될 수 있는지를 보여주는 훌륭한 사례였다고 생각한다. 장애예술가들이 지역사회에서 자생하기 전까지 다양한 형태의 상호지원을 제공하는 관계와 대화의 플랫폼을 공공이 지원하는 것이 필요하다. 누구나가 미적 표현과 예술 활동의 기회에 동등하게 접근하도록 하는 것이 공공의 역할이기 때문이다. 한국에서 공공이 운영하고 있는 장애예술가를 위한 창작 공간 플랫폼으로 ‘잠실창작스튜디오’, 그리고 온라인 플랫폼으로 ‘웹진 이음’을 소개한다.

○ 장애예술가의 고유한 기술과 지식이라는 토대

최근 한국에서 장애예술가의 작업을 여러 영역으로 연결시키는 플랫폼, 그리고 연결된 매개자들의 작업이 활발하게 진행되며 장애예술가와 비-장애예술가 사이의 경계가 흐려지고 있다. 장애예술가들은 장애라는 정체성과 먼 거리에서 예술을 이야기하고, 다양한 소수자성을 가진 예술가들이 장애예술이 오랜 시간 동안 이야기해왔던 ‘다른 몸’의 이야기를 무대 위에서 이야기하기 시작했다. 그러나 ‘다른 몸’이 가진 가능성을 가교로 하여 예술가들이 그 경계를 자유롭게 넘나들기 시작하며, 장애예술가들이 쌓아온 고유한 창작의 기술과 지식이 장애예술의 영역에서 주변부로 밀려나는 것이 아닌가 하는 우려가 있다. 한국에서 장애예술가들의 창작 활동은 주로 ‘극단’과 같은 창작 단체를 구심점으로 하여 진행되어 왔다. 장애예술가들은 그 공간 안에서 다른 장애예술가들과 상호작용하며 장애인으로, 장애예술가로 정체성을 형성하고, 고유한 기예들을 축적하여 왔다. 장애예술의 경계가 무뎌지며 장애정체성과 장애예술가들의 고유성을 축적할 공간과 기회에 대해 덜 주목하게 된 것은 아쉬운 부분이다.