예술가의 작업과 일상

이슈 지금 여기에서 존재하고 공존하기

- 글 김환 미술작가

- 등록일 2024-05-29

- 조회수442

이슈

2019년 잠실창작스튜디오 하늘연에서 개인전 《신체의 지각》을 할 때 홍보영상을 찍어준다고 찾아온 학교 선배와 촬영을 마치고 잠실종합운동장 근처 해물요릿집에 소주 한잔하러 갔다. 대학생 때도 가끔 자취방에 고기를 사 와 고민을 들어주던 고마운 선배와 졸업 후 몇 년 만의 재회이기도 했다. 학생 때도 작가생활 때도 술자리에서의 주된 고민은 예술에 대한 꿈, 그걸 지속 가능하게 해줄 돈벌이였던 것 같다. 당시 한창 고민은 작업과 일상이 생계로 일체화되는 가능성을 그리는 일이었던 것 같다. 그때 선배의 말이 아직도 방향성을 잡는 데 큰 기준이 되고 있다. “그림만 그린다고 예술이냐? 네가 해온 활동들은 그럼 예술이 아닌 거냐?”

대학원을 막 졸업할 때쯤 박카스 한 박스를 사 들고 겁도 없이 사회복지학과 교수님을 찾아갔다. “제가 할 수 있는 일이 있으면 소개해 주세요.” 그렇게 장애인 자립생활대학은 나의 첫 직장이 되었고, 2년간 사무간사로 일했다. 자립생활대학에서 서로 다른 유형의 여러 장애인의 삶을 처음 마주하게 되었으며 장애학과 사회학을 배웠다. 또한 전맹 학장님을 대신해 사업계획서 작성법과 간단한 회계, 그리고 신생 기관이 유지되기 위한 미팅들을 다니며 목적과 이유를 설정하고 설득하는 과정을 배웠다. “중증장애인에게 사회참여의 벽은 높고, 사회참여를 가능하게 해주는 방법은 교육이다.” 당시 학장님이 해주신 말이다. 난 왜 이렇게 이런 가치에 환장하는지! 그때 월급은 ‘40만 원’이었다.

대학에서 시작된 ‘자립’은 얼마나 나의 세계가 협소하였는지를 알려 주며 능동적인 삶을 설정할 수 있게 해주었다. 그렇게 직장을 다니며 이응노미술관 청년작가 지원사업의 도움으로 개인전 《아트랩 대전-소수자를 바라보는 소수자》(2017)를 열었다.

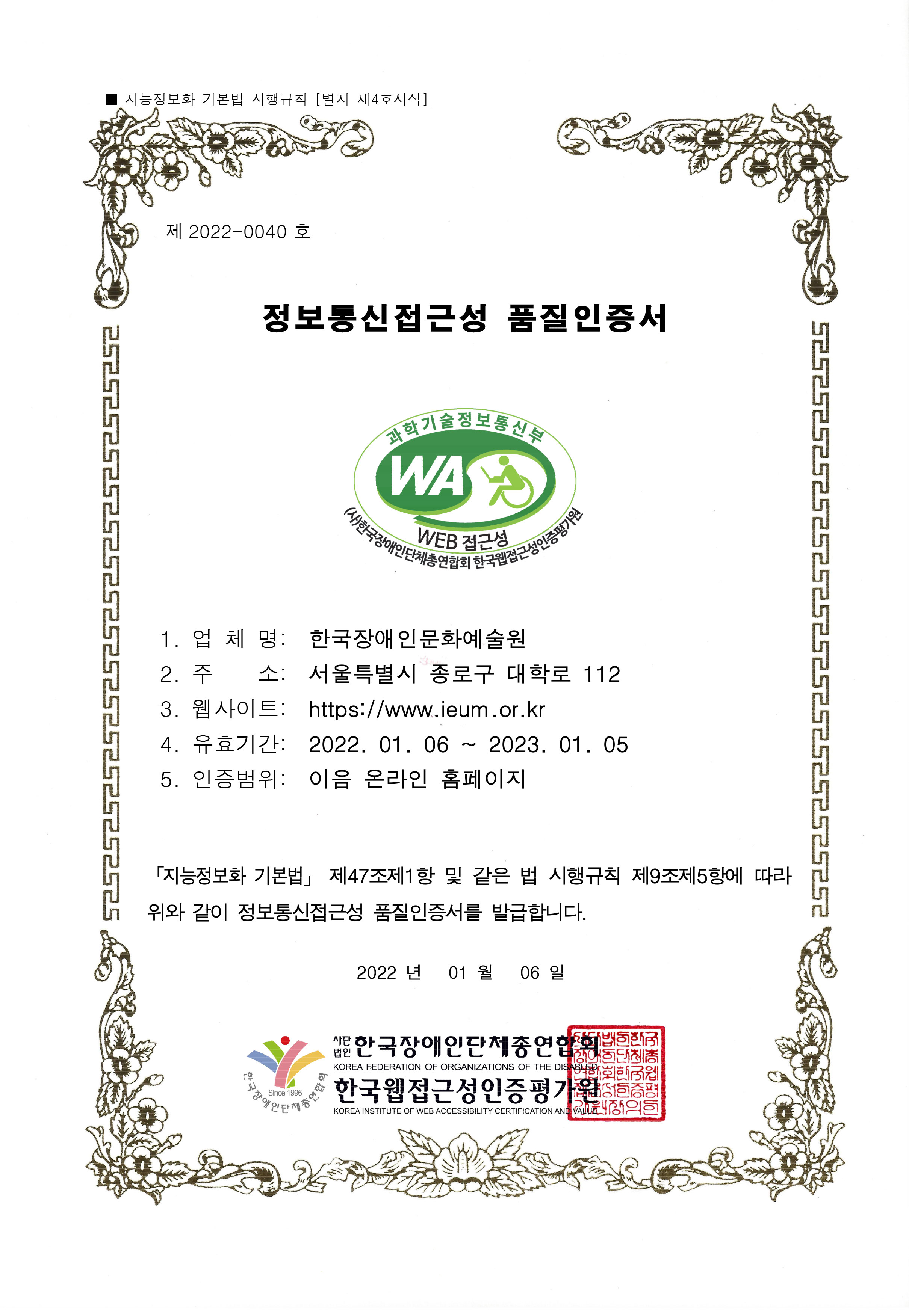

일을 그만두고 얼마 후 학교에 특강하러 오셨던 중증장애인 IT 회사 대표님이 재미있는 활동을 제안하셨다. “중증장애인도 힙한 장소에서 밥을 먹고 문화생활을 즐기며 그게 일상이 되어야 하지 않겠나.” 내가 맡은 역할은 장애인이 손님으로 존재함을 알리고 가게 사장님과 친해지는 일이었다. 이후 허락을 구해 간판형 이동식 경사로를 설치하고 장애인이 접근 가능한 장소라는 스티커와 함께 장애인의 사회참여를 적극적으로 권장했다. 회사에선 맵핑으로 시각화한 지도를 장애인들에게 제공했다.

그렇게 평일엔 회사로 출근해 대전지역 핫플레이스에서 휠체어 접근성이 있는 장소를 사전 조사하거나 엔지니어, 디자이너 팀과 함께 입간판 경사로 제작 회의를 하고 시간이 나면 동료들과 함께 가서 밥을 먹었다. 또 주말엔 한국문화예술교육진흥원에서 진행하는 ‘2018 꿈다락 토요문화학교 - 어린이는 무엇을 믿는가’라는 시각예술교육 프로그램에 대전지역 작가로 참여하게 되어, 나 자신이 스스로 사람들에게 가지고 있던 트라우마를 먼저 다가와 주는 아이들을 통해 치유했다. 물론, 일하는 만큼 수입도 점점 많아졌다. 서울문화재단이 운영하는 장애예술인 전문 창작레시던시가 존재한다는 정보 역시 꿈다락을 진행하며 회의를 위해 서울을 오가며 처음 알게 되었다.

작년에 《Don’t buy Coffee here》(2023) 전시를 통해 대중적인 영향력이 강한 대형 프랜차이즈 업계에서 장애 인식개선 혹은 사회공헌을 표방하며 이미지적으로 혹은 사회적·정치적으로 소모되는 장애예술가들의 작품을 이야기하며 뜻을 같이하는 장애를 가진 동료 예술가와 활동가를 모았다. 카페라는 상업적 목적을 가진 공간에서 그 기능을 정지시킨 채 상업제품과 예술작품이 주객전도된 상황을 목격하는 시민들이 주 관람객인 전시였다. 사회공헌이라는 명목하에 상업적으로 사용되던 작품 형태는, 처음엔 사회적으로 이용되는 혹은 비장애인이 바라보는 장애 인식을 꺼내어보는 듯하여 불쾌했다. 하지만 이후 몇 년간 동료들과 사회참여라는 새로운 간절한 형태의 예술에 대하여 생각했고, 서로 다른 유형의 공존에 대하여 존중하게 되었다. 그렇게 존재함을 계속 이야기하자.

지난 몇 년간 경험해 온 동료 장애인 작가들의 사회참여와 생사는 그 자체가 예술임을 ‘리스펙’(존중)하게 하였다. 그렇게 올해, 장애라는 언어가 주는 불편한 지점을 인정하고 사회 혹은 비장애인의 시혜와 배려가 아닌, 그저 다양한 당사자(개인)의 이미지와 이야기를 소비할 수 있는 장을 마련하고 목적성에 맞게 소비를 선택한다는 의미에서 편의점 콘셉트의 전시를 기획해 준비하고 있다. 또한 이 전시는 장애예술가의 서로 다름을 인정하고 서로의 장애를 그 자체로 인정하는 것에 가장 큰 목적이 있다.

돌이켜 보면 작업을 지속하기 위해 생계를 지속하는 일이, 태어나 존재를 부정하는 사회에 참여하기 위해 간절하게 행했던 일들의 연장선이 되는 것 같다. 역시, 우리가 실재하는 것은 현재이다.

-

장애인이 접근 가능한 장소를 조사하는 필자

-

《Don’t buy Coffee here》(2023) 전시 설치

김환

선천적 뇌병변장애인이자 시각예술가로, 대상에 대한 인식과 관계에 집중한다. 타자를 통해 재인식되는 시각과 최초의 시각에 차이점이 생길 수밖에 없다는 것에서 시작하여, 대상(풍경) 속에서 덧입힌 기억, 맺는 관계, 시각적·사회적 관계망을 이야기하며 차이점에 대하여 질문한다.

0306kh@gmail.com

인스타그램 @0306_kh

페이스북

사진 제공.필자

2024년 6월 (53호)

상세내용

이슈

2019년 잠실창작스튜디오 하늘연에서 개인전 《신체의 지각》을 할 때 홍보영상을 찍어준다고 찾아온 학교 선배와 촬영을 마치고 잠실종합운동장 근처 해물요릿집에 소주 한잔하러 갔다. 대학생 때도 가끔 자취방에 고기를 사 와 고민을 들어주던 고마운 선배와 졸업 후 몇 년 만의 재회이기도 했다. 학생 때도 작가생활 때도 술자리에서의 주된 고민은 예술에 대한 꿈, 그걸 지속 가능하게 해줄 돈벌이였던 것 같다. 당시 한창 고민은 작업과 일상이 생계로 일체화되는 가능성을 그리는 일이었던 것 같다. 그때 선배의 말이 아직도 방향성을 잡는 데 큰 기준이 되고 있다. “그림만 그린다고 예술이냐? 네가 해온 활동들은 그럼 예술이 아닌 거냐?”

대학원을 막 졸업할 때쯤 박카스 한 박스를 사 들고 겁도 없이 사회복지학과 교수님을 찾아갔다. “제가 할 수 있는 일이 있으면 소개해 주세요.” 그렇게 장애인 자립생활대학은 나의 첫 직장이 되었고, 2년간 사무간사로 일했다. 자립생활대학에서 서로 다른 유형의 여러 장애인의 삶을 처음 마주하게 되었으며 장애학과 사회학을 배웠다. 또한 전맹 학장님을 대신해 사업계획서 작성법과 간단한 회계, 그리고 신생 기관이 유지되기 위한 미팅들을 다니며 목적과 이유를 설정하고 설득하는 과정을 배웠다. “중증장애인에게 사회참여의 벽은 높고, 사회참여를 가능하게 해주는 방법은 교육이다.” 당시 학장님이 해주신 말이다. 난 왜 이렇게 이런 가치에 환장하는지! 그때 월급은 ‘40만 원’이었다.

대학에서 시작된 ‘자립’은 얼마나 나의 세계가 협소하였는지를 알려 주며 능동적인 삶을 설정할 수 있게 해주었다. 그렇게 직장을 다니며 이응노미술관 청년작가 지원사업의 도움으로 개인전 《아트랩 대전-소수자를 바라보는 소수자》(2017)를 열었다.

일을 그만두고 얼마 후 학교에 특강하러 오셨던 중증장애인 IT 회사 대표님이 재미있는 활동을 제안하셨다. “중증장애인도 힙한 장소에서 밥을 먹고 문화생활을 즐기며 그게 일상이 되어야 하지 않겠나.” 내가 맡은 역할은 장애인이 손님으로 존재함을 알리고 가게 사장님과 친해지는 일이었다. 이후 허락을 구해 간판형 이동식 경사로를 설치하고 장애인이 접근 가능한 장소라는 스티커와 함께 장애인의 사회참여를 적극적으로 권장했다. 회사에선 맵핑으로 시각화한 지도를 장애인들에게 제공했다.

그렇게 평일엔 회사로 출근해 대전지역 핫플레이스에서 휠체어 접근성이 있는 장소를 사전 조사하거나 엔지니어, 디자이너 팀과 함께 입간판 경사로 제작 회의를 하고 시간이 나면 동료들과 함께 가서 밥을 먹었다. 또 주말엔 한국문화예술교육진흥원에서 진행하는 ‘2018 꿈다락 토요문화학교 - 어린이는 무엇을 믿는가’라는 시각예술교육 프로그램에 대전지역 작가로 참여하게 되어, 나 자신이 스스로 사람들에게 가지고 있던 트라우마를 먼저 다가와 주는 아이들을 통해 치유했다. 물론, 일하는 만큼 수입도 점점 많아졌다. 서울문화재단이 운영하는 장애예술인 전문 창작레시던시가 존재한다는 정보 역시 꿈다락을 진행하며 회의를 위해 서울을 오가며 처음 알게 되었다.

작년에 《Don’t buy Coffee here》(2023) 전시를 통해 대중적인 영향력이 강한 대형 프랜차이즈 업계에서 장애 인식개선 혹은 사회공헌을 표방하며 이미지적으로 혹은 사회적·정치적으로 소모되는 장애예술가들의 작품을 이야기하며 뜻을 같이하는 장애를 가진 동료 예술가와 활동가를 모았다. 카페라는 상업적 목적을 가진 공간에서 그 기능을 정지시킨 채 상업제품과 예술작품이 주객전도된 상황을 목격하는 시민들이 주 관람객인 전시였다. 사회공헌이라는 명목하에 상업적으로 사용되던 작품 형태는, 처음엔 사회적으로 이용되는 혹은 비장애인이 바라보는 장애 인식을 꺼내어보는 듯하여 불쾌했다. 하지만 이후 몇 년간 동료들과 사회참여라는 새로운 간절한 형태의 예술에 대하여 생각했고, 서로 다른 유형의 공존에 대하여 존중하게 되었다. 그렇게 존재함을 계속 이야기하자.

지난 몇 년간 경험해 온 동료 장애인 작가들의 사회참여와 생사는 그 자체가 예술임을 ‘리스펙’(존중)하게 하였다. 그렇게 올해, 장애라는 언어가 주는 불편한 지점을 인정하고 사회 혹은 비장애인의 시혜와 배려가 아닌, 그저 다양한 당사자(개인)의 이미지와 이야기를 소비할 수 있는 장을 마련하고 목적성에 맞게 소비를 선택한다는 의미에서 편의점 콘셉트의 전시를 기획해 준비하고 있다. 또한 이 전시는 장애예술가의 서로 다름을 인정하고 서로의 장애를 그 자체로 인정하는 것에 가장 큰 목적이 있다.

돌이켜 보면 작업을 지속하기 위해 생계를 지속하는 일이, 태어나 존재를 부정하는 사회에 참여하기 위해 간절하게 행했던 일들의 연장선이 되는 것 같다. 역시, 우리가 실재하는 것은 현재이다.

-

장애인이 접근 가능한 장소를 조사하는 필자

-

《Don’t buy Coffee here》(2023) 전시 설치

김환

선천적 뇌병변장애인이자 시각예술가로, 대상에 대한 인식과 관계에 집중한다. 타자를 통해 재인식되는 시각과 최초의 시각에 차이점이 생길 수밖에 없다는 것에서 시작하여, 대상(풍경) 속에서 덧입힌 기억, 맺는 관계, 시각적·사회적 관계망을 이야기하며 차이점에 대하여 질문한다.

0306kh@gmail.com

인스타그램 @0306_kh

페이스북

사진 제공.필자

2024년 6월 (53호)

한국장애인문화예술원에서 제공하는 자료는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로서

「공공누리 제 4유형 : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지」의 조건에 따라 이용이 가능합니다.

댓글 남기기

비밀번호

작성하신 비밀번호를 입력해주세요.

제가 <돈바이커피히어> 전시 직접 가봤지 말입니다. 작년에 가장 잘 한일 중 하나!

최신 글 보기

이전글 보기

이전글 보기