극단 애인의 연극하는 몸

이슈 세계를 확장하고 미학을 교란하는 연구자들

- 글 김슬기 공연예술연구자

- 등록일 2024-05-14

- 조회수373

이슈

진동하는 고유성, 미학의 토대

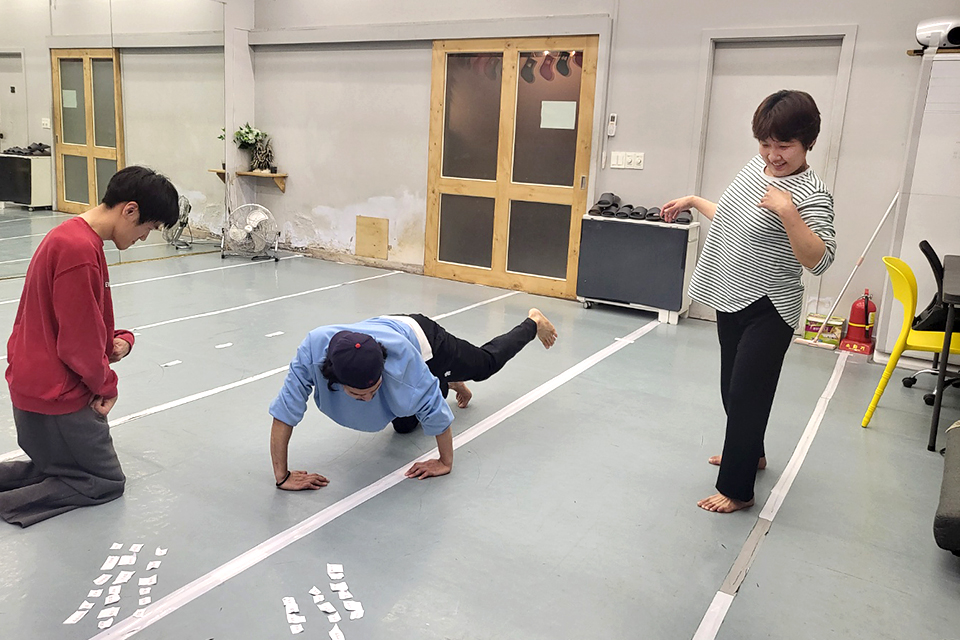

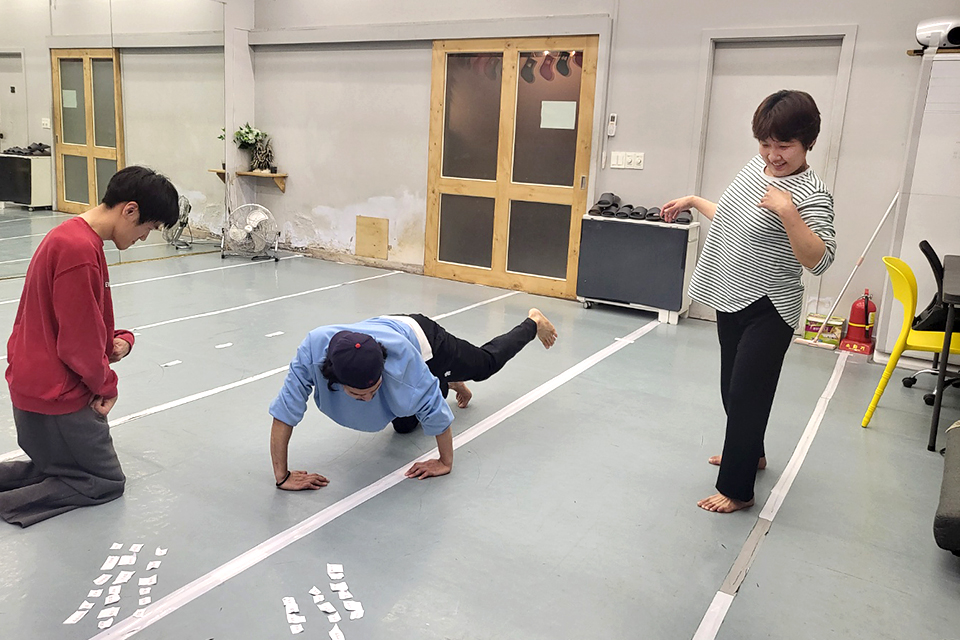

여기, 온 신경을 집중해 몇 가지 움직임을 수행해 보는 배우가 있다. 우리는 지금 몸의 긴장을 이용해 자기만의 리듬을 만들어보는 워크숍을 진행 중이다. 이번 시간에 그가 설정한 목표는 손가락, 팔, 얼굴을 움직이되, 해당 신체 부위의 떨림을 최소화해 보는 것이다. 그가 의도한 움직임이 일상에서와는 다른 방식으로 또렷하고 명확하게 전달된다. 그러나 진짜 흥미로운 것은, 그와 동시에 신체 여러 부위에서 의도하지 않은 움직임들이 계속해서 발생한다는 사실이다. 이제 모두가 함께 둘러앉아 의도한 것과 의도하지 않은 것 사이에서 흘러가는 리듬에 대해 피드백한다.

지난주 극단 애인과 함께했던 워크숍의 한 장면을 떠올려본다. 벌써 4년째 이런 작업을 지속해 오고 있지만, 우리는 만날 때마다 새로운 것을 발견한다. 몸은 고정불변한 것이 아니라 상황에 따라, 목적에 따라 늘 다른 가능성을 만들어내기 때문이다. 장애배우의 연기 미학을 탐색하는 작업의 중요한 전제가 바로 여기에 있다. 고유성이라는 상수를 최대한 살리면서도 텍스트, 움직임, 상대 배우와의 호흡 같은 것들을 변수로 넣어가며, 그 순간 돌발하는 ― 배우와 관객 모두의 ― 쾌감을 찾는 것이다.

물론 항상 즐거운 건 아니다. 아무리 시도해도 되지 않는 것들도 있고, 더 이상 무엇을 발견해야 할지 알 수 없어 길을 잃기도 한다. 그럴 땐 서로를 의지하는 것 말고는 방법이 없다. 대개 우리는 엄청난 질문들을 쏟아내고 다양한 접근법을 찾는다. 이런 작업에 정답이 있을 리 없으니, 워크숍 내내 다른 곳에서는 섣불리 시도해 볼 수 없었던 온갖 창조적 아이디어가 동원된다. 예를 들어, 각자가 가진 고유한 몸의 긴장은 경직, 떨림, 말 막힘, 표정의 변화 등 여러 방식으로 발현되는데, 그러한 긴장에 또 다른 물리적 압박을 추가해 본다든지 하는 식이다. 당연하지만, 이 과정에서 우리는 계속해서 서로의 몸과 마음이 안전한지 확인한다.

“움직임의 근거를 생각하게 하는 시간”(주1)

그렇다면 장애배우의 고유성이란 무엇일까? 비장애를 기준으로 하는 그 어떤 배우 훈련도 장애배우의 몸과 말에 맞지 않는데, 오로지 그에 근거한 미학으로 장애배우의 연기를 읽어내는 현실 앞에, 극단 애인은 장애배우의 훈련법과 연기 방법론을 직접 써 내려가는 작업을 시작했다. 왜 몸의 좌우 움직임이 다른 걸음걸이가 심리적 불안의 상징이 되어야 하지? 왜 포악한 인물을 연기하기 위해서는 먼저 척추를 둥그렇게 만들어야 하지? 장애배우의 몸을 설명하는 언어는 어째서 늘 “통제가 되지 않는다”와 같은 부정적인 표현으로 갈음하면서도, 그 몸의 수행은 ‘억압’과 ‘해방’이라는 이분법적 시선으로 재단하는 거지? 극단 애인의 단원들은 이러한 근본적인 물음으로부터 스스로 몸을 들여다보고 자기 말로 그것을 표현하는 시간을 통과해 왔다.

처음에는 몸을 관찰하는 일조차 익숙지 않았기에, 비장애 배우들에게 요구되는 조건을 지우고 본인에게 가장 익숙하거나 편안한 자세와 움직임을 탐구했다. 극단 외부의 장애배우들을 인터뷰하고 그들과 함께 워크숍을 진행하면서, 그동안 얼마나 장애의 몸과 경험을 듣기 어려웠는지도 알게 되었다. 서로 다른 몸을 함께 이완할 수 있는 훈련법을 개발했고, 두렵거나 낯설어서 해보지 않았던 것들로 기꺼이 미끄러져 들어가는 순간도 생겨났다. 자기 몸에 대한 확신이 쌓이니 배우로서 각자가 더 탐색해 보고 싶은 영역도 조금씩 확장할 수 있었다. 그렇게 단단해진 토대 위에 비장애 배우들을 위한 훈련법을 다시 만났다. 이쯤 되니 그러한 훈련법을 무작정 따라 해보려 할 필요도 없었고, 그렇다고 덮어놓고 거부할 이유도 없었다. 시간은 걸렸지만, 각자의 몸에 맞게 그것을 해석하고 적용할 수 있는 틈이 열렸다.

이것은 실험이 아니다

나는 올해로 4년째 극단 애인과 함께 이 연구 프로젝트에 참여하고 있다. 첫해엔 결과 공유회를 열고 연구 자료집을 발간(주2)했으며, 이듬해엔 지체, 뇌병변 장애배우를 위한 교육 프로그램을 개발해 이음 예술창작 아카데미(주3)에서 실제로 참여자들을 만났다. 지난해엔 아카이빙 전시를 기획(주4)해 좀 더 열린 방식으로 장애연극에 관심 있는 다양한 이들과 생각을 나눌 수 있었다. 올해는 그간의 연구를 총체적으로 반영한 공연을 올리려고 준비 중이다. 물론 이 모든 연구의 중심엔 극단 애인의 단원들이 있다. 드라마투르그이자 공연예술연구자로서 내가 하는 일은, 작업의 모든 과정을 글로 기록하고 가끔 꼭 필요한 학술 자료들을 소개하는 것이다. 스스로 질문을 던지거나 피드백을 하는 위치에 있다고 생각한 적도 있지만, 애초에 그것은 나의 과제라기보다 모두가 함께해나가는 일이었다. 연구 프로젝트에 참여하는 우리는 그렇게 서로의 관찰자가 되고 공동 연구자가 된다.

4년은 짧지 않은 시간이지만, 연구는 계속해서 다음 문제의식을 생성해 내고 있다. 장애미학을 장애배우가 직접 탐구한다는 것은, 심미적 표현으로서 장애의 고유성을 가시화하는 일이다. 나아가 그것은, 비장애의 미학적 관습으로는 포착되지 않거나, 불안정하고 비전문적인 것으로 평가되어왔던 장애배우의 연기에 온당한 가치를 부여해내는 일이다. 연구 프로젝트 초창기에 장애배우의 훈련을 위해 어떤 이론을 참고하느냐는 질문을 받은 적이 있다. 물론 우리는 세미나를 기획하고 비장애 배우를 위한 훈련법을 공부한다. 하지만 그보다 훨씬 공들여 읽고 이야기하는 것은 장애권리운동의 철학과 장애학 논의들이다. 우리는 몸의 손상을 결함이 아닌 차이로 “애용”(주5)하고, 장애배우 스스로 선택한 서사와 이미지로부터 미학을 길어낸다. 그래서 이것은 실험이 아니다. 극단 애인은 연극하는 몸으로 그 역사를 이어 쓰는 중이다. 세계를 확장하고 미학을 교란하면서 그다음을 함께할 이들을 기다린다.

주2.결과 공유회에 대한 내용은 다음 기사를 참고할 수 있다. ‘오로지 배우로 무대에 서기 위해, 자기 말과 몸의 탐구’(호종민, 웹진[이음] 28호, 2022.1.26)

주3.이음 예술창작 아카데미의 자세한 내용은 다음 링크에서 확인할 수 있다. [아카데미] 창작자 과정-몸짓으로 마주하기 워크숍 참여자 모집(한국장애인문화예술원, 2022.11.21.)

주4.아카이빙 전시에 대한 내용은 다음 기사를 참고할 수 있다. ‘장애의 역설, 모순되고 아름다운 삶과 예술의 경험’(문영민, 웹진[이음] 51호, 2024.2.28.)

주5.연기할 때 장애를 애용한다는 말은 극단 애인의 백우람 배우가 평소 즐겨 쓰는 표현이다.

2021 극단 애인 워크숍

2022 극단 애인 워크숍

2023 극단 애인 워크숍

2024 극단 애인 워크숍

김슬기

창작을 위한 읽기와 기록을 위한 쓰기를 한다. 공연예술의 창작과 수용 과정에서 발생하는 다양한 가치에 주목한다. 일상과 연극, 연극과 사회가 만나는 방식 및 예술의 사회적 가치와 예술가의 역할에 대해 고민한다. 공연 드라마투르그를 비롯해 각종 연구를 병행하고 있다.

soolsoolgi@naver.com

사진 제공.극단 애인

2024년 5월 (52호)

상세내용

이슈

진동하는 고유성, 미학의 토대

여기, 온 신경을 집중해 몇 가지 움직임을 수행해 보는 배우가 있다. 우리는 지금 몸의 긴장을 이용해 자기만의 리듬을 만들어보는 워크숍을 진행 중이다. 이번 시간에 그가 설정한 목표는 손가락, 팔, 얼굴을 움직이되, 해당 신체 부위의 떨림을 최소화해 보는 것이다. 그가 의도한 움직임이 일상에서와는 다른 방식으로 또렷하고 명확하게 전달된다. 그러나 진짜 흥미로운 것은, 그와 동시에 신체 여러 부위에서 의도하지 않은 움직임들이 계속해서 발생한다는 사실이다. 이제 모두가 함께 둘러앉아 의도한 것과 의도하지 않은 것 사이에서 흘러가는 리듬에 대해 피드백한다.

지난주 극단 애인과 함께했던 워크숍의 한 장면을 떠올려본다. 벌써 4년째 이런 작업을 지속해 오고 있지만, 우리는 만날 때마다 새로운 것을 발견한다. 몸은 고정불변한 것이 아니라 상황에 따라, 목적에 따라 늘 다른 가능성을 만들어내기 때문이다. 장애배우의 연기 미학을 탐색하는 작업의 중요한 전제가 바로 여기에 있다. 고유성이라는 상수를 최대한 살리면서도 텍스트, 움직임, 상대 배우와의 호흡 같은 것들을 변수로 넣어가며, 그 순간 돌발하는 ― 배우와 관객 모두의 ― 쾌감을 찾는 것이다.

물론 항상 즐거운 건 아니다. 아무리 시도해도 되지 않는 것들도 있고, 더 이상 무엇을 발견해야 할지 알 수 없어 길을 잃기도 한다. 그럴 땐 서로를 의지하는 것 말고는 방법이 없다. 대개 우리는 엄청난 질문들을 쏟아내고 다양한 접근법을 찾는다. 이런 작업에 정답이 있을 리 없으니, 워크숍 내내 다른 곳에서는 섣불리 시도해 볼 수 없었던 온갖 창조적 아이디어가 동원된다. 예를 들어, 각자가 가진 고유한 몸의 긴장은 경직, 떨림, 말 막힘, 표정의 변화 등 여러 방식으로 발현되는데, 그러한 긴장에 또 다른 물리적 압박을 추가해 본다든지 하는 식이다. 당연하지만, 이 과정에서 우리는 계속해서 서로의 몸과 마음이 안전한지 확인한다.

“움직임의 근거를 생각하게 하는 시간”(주1)

그렇다면 장애배우의 고유성이란 무엇일까? 비장애를 기준으로 하는 그 어떤 배우 훈련도 장애배우의 몸과 말에 맞지 않는데, 오로지 그에 근거한 미학으로 장애배우의 연기를 읽어내는 현실 앞에, 극단 애인은 장애배우의 훈련법과 연기 방법론을 직접 써 내려가는 작업을 시작했다. 왜 몸의 좌우 움직임이 다른 걸음걸이가 심리적 불안의 상징이 되어야 하지? 왜 포악한 인물을 연기하기 위해서는 먼저 척추를 둥그렇게 만들어야 하지? 장애배우의 몸을 설명하는 언어는 어째서 늘 “통제가 되지 않는다”와 같은 부정적인 표현으로 갈음하면서도, 그 몸의 수행은 ‘억압’과 ‘해방’이라는 이분법적 시선으로 재단하는 거지? 극단 애인의 단원들은 이러한 근본적인 물음으로부터 스스로 몸을 들여다보고 자기 말로 그것을 표현하는 시간을 통과해 왔다.

처음에는 몸을 관찰하는 일조차 익숙지 않았기에, 비장애 배우들에게 요구되는 조건을 지우고 본인에게 가장 익숙하거나 편안한 자세와 움직임을 탐구했다. 극단 외부의 장애배우들을 인터뷰하고 그들과 함께 워크숍을 진행하면서, 그동안 얼마나 장애의 몸과 경험을 듣기 어려웠는지도 알게 되었다. 서로 다른 몸을 함께 이완할 수 있는 훈련법을 개발했고, 두렵거나 낯설어서 해보지 않았던 것들로 기꺼이 미끄러져 들어가는 순간도 생겨났다. 자기 몸에 대한 확신이 쌓이니 배우로서 각자가 더 탐색해 보고 싶은 영역도 조금씩 확장할 수 있었다. 그렇게 단단해진 토대 위에 비장애 배우들을 위한 훈련법을 다시 만났다. 이쯤 되니 그러한 훈련법을 무작정 따라 해보려 할 필요도 없었고, 그렇다고 덮어놓고 거부할 이유도 없었다. 시간은 걸렸지만, 각자의 몸에 맞게 그것을 해석하고 적용할 수 있는 틈이 열렸다.

이것은 실험이 아니다

나는 올해로 4년째 극단 애인과 함께 이 연구 프로젝트에 참여하고 있다. 첫해엔 결과 공유회를 열고 연구 자료집을 발간(주2)했으며, 이듬해엔 지체, 뇌병변 장애배우를 위한 교육 프로그램을 개발해 이음 예술창작 아카데미(주3)에서 실제로 참여자들을 만났다. 지난해엔 아카이빙 전시를 기획(주4)해 좀 더 열린 방식으로 장애연극에 관심 있는 다양한 이들과 생각을 나눌 수 있었다. 올해는 그간의 연구를 총체적으로 반영한 공연을 올리려고 준비 중이다. 물론 이 모든 연구의 중심엔 극단 애인의 단원들이 있다. 드라마투르그이자 공연예술연구자로서 내가 하는 일은, 작업의 모든 과정을 글로 기록하고 가끔 꼭 필요한 학술 자료들을 소개하는 것이다. 스스로 질문을 던지거나 피드백을 하는 위치에 있다고 생각한 적도 있지만, 애초에 그것은 나의 과제라기보다 모두가 함께해나가는 일이었다. 연구 프로젝트에 참여하는 우리는 그렇게 서로의 관찰자가 되고 공동 연구자가 된다.

4년은 짧지 않은 시간이지만, 연구는 계속해서 다음 문제의식을 생성해 내고 있다. 장애미학을 장애배우가 직접 탐구한다는 것은, 심미적 표현으로서 장애의 고유성을 가시화하는 일이다. 나아가 그것은, 비장애의 미학적 관습으로는 포착되지 않거나, 불안정하고 비전문적인 것으로 평가되어왔던 장애배우의 연기에 온당한 가치를 부여해내는 일이다. 연구 프로젝트 초창기에 장애배우의 훈련을 위해 어떤 이론을 참고하느냐는 질문을 받은 적이 있다. 물론 우리는 세미나를 기획하고 비장애 배우를 위한 훈련법을 공부한다. 하지만 그보다 훨씬 공들여 읽고 이야기하는 것은 장애권리운동의 철학과 장애학 논의들이다. 우리는 몸의 손상을 결함이 아닌 차이로 “애용”(주5)하고, 장애배우 스스로 선택한 서사와 이미지로부터 미학을 길어낸다. 그래서 이것은 실험이 아니다. 극단 애인은 연극하는 몸으로 그 역사를 이어 쓰는 중이다. 세계를 확장하고 미학을 교란하면서 그다음을 함께할 이들을 기다린다.

주2.결과 공유회에 대한 내용은 다음 기사를 참고할 수 있다. ‘오로지 배우로 무대에 서기 위해, 자기 말과 몸의 탐구’(호종민, 웹진[이음] 28호, 2022.1.26)

주3.이음 예술창작 아카데미의 자세한 내용은 다음 링크에서 확인할 수 있다. [아카데미] 창작자 과정-몸짓으로 마주하기 워크숍 참여자 모집(한국장애인문화예술원, 2022.11.21.)

주4.아카이빙 전시에 대한 내용은 다음 기사를 참고할 수 있다. ‘장애의 역설, 모순되고 아름다운 삶과 예술의 경험’(문영민, 웹진[이음] 51호, 2024.2.28.)

주5.연기할 때 장애를 애용한다는 말은 극단 애인의 백우람 배우가 평소 즐겨 쓰는 표현이다.

2021 극단 애인 워크숍

2022 극단 애인 워크숍

2023 극단 애인 워크숍

2024 극단 애인 워크숍

김슬기

창작을 위한 읽기와 기록을 위한 쓰기를 한다. 공연예술의 창작과 수용 과정에서 발생하는 다양한 가치에 주목한다. 일상과 연극, 연극과 사회가 만나는 방식 및 예술의 사회적 가치와 예술가의 역할에 대해 고민한다. 공연 드라마투르그를 비롯해 각종 연구를 병행하고 있다.

soolsoolgi@naver.com

사진 제공.극단 애인

2024년 5월 (52호)

한국장애인문화예술원에서 제공하는 자료는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로서

「공공누리 제 4유형 : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지」의 조건에 따라 이용이 가능합니다.

댓글 남기기

최신 글 보기

이전글 보기

이전글 보기