리뷰

‘보다’는 익숙한 행위다. 흔히들 무언가를 눈으로 보고, 그것을 인식하며 살아간다. 그러나 ‘보다’라는 것이 눈을 통한 행위만을 포함하지는 않는다. 우리는 ‘보다’의 다층적인 의미를 영화 〈아바타〉를 통해 이미 알고 있다.

“I see you.”

이 말은 “너를 본다”라는 뜻이 아니라, “당신을 안다. 당신의 본질을 본다”라는 뜻으로 상대에 대한 존중을 표하는 인사이다. 즉, ‘보다’라는 행위가 형태적 보임을 넘어 그것이 품고 있는 존재의 의미, 감정, 관계의 깊이까지 감지하는 감각적·존재론적 행위임을 보여준다. 그리고 때로 그것은 감각을 통해 타인과 연결되고자 하는 내밀한 기대를 품고 있기도 하다.

‘보다’를 가능하게 하는 감각은 오롯이 사적이다. 그것은 언어로 포착되기 어렵고, 말로 표현해도 온전히 전해지지 않는, 오직 나만의 경험이기 때문이다. 그래서 감각은 종종 이해받지 못하는 외로움을 동반한다. 《‘보다’의 재구성》은 바로 이 지점에서 출발한다. 세 명의 작가 규(이승규), 화(심현화), 명(배명인)은 “본다는 것은 어떤 의미일까?”, “본다는 행위를 어떻게 감각할까?”라는 질문을 던지며 아무도 몰랐던 자기만의 ‘보다’의 내러티브를 보여준다.

규의 ‘보다’ : 제약과 상상

규는 저시력 시각장애가 있다. 저시력 시각장애는 좁고 제한적인 시야만 가진 상태이다. 규는 “45년 동안 살아오면서 분명해진 것은 이것이 나를 떠나지 않는다는 사실이고, 나는 더 이상 이것이 당혹스럽지 않으며, 이 제약이 자신을 자유롭게 했다”라고 전시문(wall text)으로 선언한다. 규의 전시는 ‘규의 기억법’, ‘열정의 시간’, ‘자유로움’의 세 파트로 구성되며, 모두 사진으로 이루어져 있다. 대부분 규의 사진은 가까이 확대된 시선으로 찍혔거나 배경이 흐릿하게 처리되어 있고, 특정 사물이나 신체의 일부만을 포착하고 있다. 전시를 보다 보면 작품 자체보다 창작 과정을 상상하게 되는 순간이 있다. 규의 작품이 그랬다. 카메라를 들이대고 줌인하여, 시간을 들여 대상을 정성껏 들여다보는 모습.

규의 ‘열정의 시간’의 대상은 레고이다. 확대경과 같은 보장구의 발달로 레고 조립이 가능해졌다. 규는 확대경을 사용해서 레고를 조립해 가는 과정을 찬찬히 보여준다. 특히, 오색의 동그란 레고 조각들을 중심으로 뿌옇게 흐려진 사진을 배치한 전시가 아름답다. 세찬 빗속, 와이퍼가 좌우로 움직일 때마다 잠깐씩 모습을 드러내는 도시 풍경 같다. 최근에 규는 춤을 춘다. 그의 시력으로 섬세한 동작을 따라 하기는 어렵지만, 시간을 들여서 한다. ‘자유로움’은 춤추는 자신에 관한 시선이다. 선명한 무용 사진 위를 반투명 종이로 덮고, 손 위치에 동그라미나 사각형 구멍을 내어 일부만 드러낸다. 혹은 반사광으로 인해 윤곽만 보이는 사진을 보여준다.

왜 자유일까? 그것은 제약이 만들어낸 상상의 확장이 아닐까. 시각이 제한되면 우리는 오히려 ‘보이는 것’에 덜 휘둘리고, 대신 느끼고 떠올리는 것에 집중하게 된다. 사물의 경계가 모호해지는 틈을 통해, 각자의 방식으로 세계를 구성하는 상상이 열린다. 시각의 제약이 지배적이고 획일화된 관점에서 벗어날 자유를 건네주는 듯하다. 백내장으로 인해 시력이 저하되던 클로드 모네는 〈수련〉 연작을 통해, 그가 ‘보는’ 세계가 아닌 ‘감각’하는 세계를 보여주었다.

명의 ‘보다’: 연결

명의 눈은 많다. 그녀는 다양한 형태의 돌 위에 서로 닮은 ‘눈’을 그려 넣었다. 이 눈들은 전시장 한쪽 바구니에 담겨 있다. 관객은 그것을 꺼내 명이 구성한 설치물들 - 데스크, 블라인드, 창틀, 키보드, 마이크, 우산 등 - 중 원하는 곳에 자유롭게 놓을 수 있다. 처음에는 관음, 감시, 혹은 타인의 시선과 같은 눈이라고 생각했다. 그런 점에서 일상생활의 도구들로 구성된 설치물 위에 놓인 ‘눈’이 감시의 메타포처럼 느껴졌다. 하지만 그것은 ‘눈-시선-타인-감시’라는 전형성에서 비롯된 나의 성급한 판단이었다.

명의 ‘눈’은 누군가와 눈을 맞추고 전하고 싶은 ‘명의 언어’이다. 조심스레 노크하며 “실례합니다” 하고 빼꼼히 얼굴을 내미는 수줍은 인사다. 관람객이 ‘눈’ 오브제를 전시장 곳곳에 배치하는 순간, 그 눈은 시각의 감각에서 청각의 감각으로 전이된다. 그리고 다소 불편했던 그 ‘눈’ 오브제가 귀엽고 사랑스러워진다.

작가는 ‘보다’가 내포하는 질적인 요소에 주목했다. 커뮤니케이션이다. 관계에서 눈이 갖는 영향은 매우 크다. 눈은 언어 이전의 원천적인 감정을 반영하기 때문이다. 필자도 안무 시 관계 맺기 과정에서 ‘눈 맞춤’을 매우 중요하게 다루는데, 이 활동을 하고 나면 멤버들 간의 관계가 미묘하게 달라져 있음을 체감한다. 그뿐만 아니라, 최근 휴머노이드 개발(주1)에서도 인간을 가장 닮은 로봇을 구현하는 핵심은 바로 그 ‘눈’을 어떻게 표현할 것인가에 달려 있다고 하는 것을 보면, “눈은 마음의 창”이라는 말이 과학적으로도 입증된 셈이다. 명은 눈을 통해 세상을 읽어낸다고 말하는 사람이다. 그녀에게 ‘보는’ 것은 진실한 언어로 세상과 소통하려는 방식이다. 언어보다 먼저 닿는 감각, 눈의 언어로.

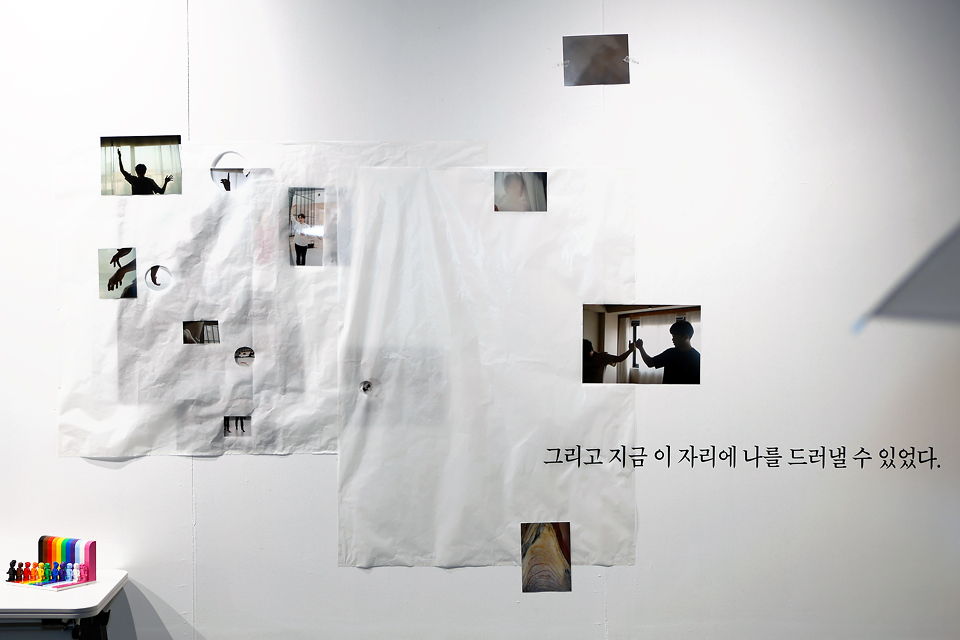

화의 ‘보다’: 존재와 부재

화는 눈에 관한 신체통합정체성장애(Body Integrity Identity Disorder: BIID)가 있다. 신체 기관 중 ‘눈’이 자기 몸에 속하지 않는다고 느끼므로 시각 정보들은 그녀에게 불편과 불쾌감을 준다. 그녀는 눈이 있는 지금의 신체 상태를 불완전한 상태라고 지각한다.

화는 자신이 대면하고 있는 상태를 길고 검은 시스루 천을 사용해 공간의 형태로 만들었다. 가장자리에는 찌그러진 페트병이 흩어져 있고, 천에는 구겨진 작가 노트들이 매달려 있다. 중앙에 설치된 스피커에서는 BIID로 인한 시각적 불편함에 관한 이야기를 하는 화의 육성이 반복적으로 흘러나온다. 탑 조명이 스피커를 비추고 있다. 나는 주변에 설치된 검은 의자에 앉아 화의 이야기를 듣는다.

화는 “감각은 언제나 축복일까?”라는 질문을 던지며 담담히 자신의 디스포리아(dysphoria), 즉 정체성의 괴리로 인해 경험하는 고통을 이야기한다. 그녀의 이야기를 들으며 천에 매달려 있는 노트들을 둘러본다. 동굴 같은 음습한 분위기로 선뜻 발을 내딛기가 조심스러웠던 마음이 점점 편안함으로 옮겨간다. 이해받지 못하는 불완전함. 자신의 실재와 존재의 정당성 사이에서 고군분투하며 인정과 부정을 반복했을 법한 수많은 시간이 소리로, 글자로, 물체로, 색깔로 전이되어 있다. 각 요소는 파편화된 듯 보이지만, 시간을 들여 그곳에 있노라면 점점 묘하게 하나의 내러티브를 이루며 통합된다. 여기는 안전하다.

관람 후 작가와 짧은 대화를 나눌 수 있었다. 화는 이 전시를 통해 흩어져 있던 정체성의 조각들을 하나로 엮어 타인과 공유할 수 있었다는 점에서 만족감을 보였다. 정체성은 단일하고 고정된 실체가 아니라, 시간이 흐르며 축적된 경험과 감정, 관계의 조각들이 엮여 형성되는 것이기에, 그것을 스스로 서사화하고 타인과 나누는 일은 자기 이해와 수용에 있어 중요한 의미를 지닌다. 오랜 시간 자신만의 방에서 불안의 시간들을 견뎌왔을 화를 생각하며, 그녀의 용기와 성취에 박수를 보낸다.

***

《‘보다’의 재구성》의 규, 명, 화는 각자의 ‘보다’를 해석하여 보는 감각적 행위에 대한 세 가지 시선을 제시했다. 그 감각은 아무도 몰랐고, 아무도 대신해 줄 수 없었으며, 그렇기에 더 귀하다. 감각은 그 사람의 존재 방식을 반영한다. 그래서 상대의 감각을 이해한다는 것은 그의 세상을 이해하는 것이다. (장애)예술(주2)에서 말하는 ‘다름’ 또한 이러한 감각의 다름에 기반하고 있다. 우리가 전시장・공연장에서 보고자 하는 것은 (장애)예술가들이 그들의 고유한 감각을 통해 경험하고 인식하는 그 무언가이다. 타인의 내밀한 감각을 이해하고 경청하려는 노력은 공감의 출발점이 되며, 그 공감에서 다양성의 확장이 이루어진다.

마지막으로 레이먼드 카버의 단편소설 「대성당」(주3)의 마지막 장면을 공유하면서 글을 마친다.

내 손이 종이 위를 움직이는 동안 그의 손가락들이 내 손가락들을 타고 있었다.

살아오는 동안, 내 인생에 그런 일은 단 한 번도 없었다. 하지만 나는 눈을 감고 있었다.

“이거 진짜 대단하군요(It’s really something).”

규 〈열정의 시간〉

배명인 〈I see you〉

화 〈이건 내 것이 아니야〉 전시설치와 퍼포먼스

-

규 〈내게 보여지는 세상〉 도슨트 영상

주2:원고를 퇴고하는 과정에서 한 작가로부터, 이 전시에 장애가 있는 작가가 포함되어 있지만, 전시 자체가 과연 ‘장애예술’로 명명될 수 있는지에 대한 의견을 들으며 장애예술에 대해 전형화된 도식이 있다는 것을 알게 되었다. 예술과 장애예술, 예술가와 장애예술가를 구분하는 논의는 예술에 대한 사회적 인식과 구조적 경계를 되묻는 중요한 담론이며, 이는 본 전시가 담고 있는 메시지와도 맞닿아 있다. 그래서 ‘장애예술’의 ‘장애’에 괄호 치기를 함으로써, 그 의미와 경계를 독자와 함께 열린 태도로 사유해 보고자 한다.

주3:「대성당」(레이먼드 카버 저, 김연수 역, 문학동네, 2014)은 시각장애인인 아내의 친구가 주인공 부부의 집을 방문하면서 벌어지는 이야기다. 시각장애인에 대한 편견을 가지고 있던 로버트는 그와의 대화를 통해 점차 마음을 열고, 마지막엔 함께 ‘대성당’을 상상하며 그림을 그리는 경험을 통해 진정한 ‘보기’의 의미를 깨닫게 된다.

‘보다’의 재구성

이승규·배명인·화 | 2025.6.17.~6.21. | 모두미술공간 1전시실

눈의 감각이 제한된 사람으로서 세상을 ‘본다’는 것에 대한 이야기, 눈으로 보고 싶지 않은 사람의 ‘보는’ 감각에 대한 이야기, 눈을 들여다 ‘보고’ 눈을 ‘보임’으로써 읽고 듣고 말하는 사람의 이야기. 이들에게 본다는 것은 어떤 의미일까? 그들은 본다는 행위를 어떻게 감각할까? 세 작가는 독립적이면서도 유기적으로 각자의 ‘보다’에 대해 탐구하고 재구성한다. 이번 전시를 통해 일상의 시각에서 벗어나 여러 ‘보는’ 감각의 차이를 받아들이고 다양한 ‘봄’에 대해 탐구하는 길을 열고자 한다.

정희정

모모댄스프로젝트 대표, 창원대학교 학술연구교수. 장애무용의 사회적·예술적 의미와 실천 방식을 탐색한다. 「장애무용 작품 모모댄스 안무를 위한 예술기반 실행연구」, 「안무가의 장애무용 안무 경험에 대한 현상학적 질적 연구」, 「Effect of adapted dance program on gait in adult with cerebral palsy」 등 30여 편의 논문을 국내외 학술지에 발표했다. 최근에는 모두가 지닌 생존의 노력과 욕망을 움직임으로 풀어내는 안무 작업을 병행하고 있다. 대표작으로는 〈코나투스, CONATUS〉(안무)와 장편 다큐멘터리 영화 〈소영의 노력〉(프로듀서, 출연. 제16회 DMZ 국제다큐멘터리영화제 예술상, 제8회 서울무용영화제 심사위원 특별상)이 있다.

heejoung987@hanmail.net

∙ 인스타그램 @momo_dance_project석운동 홈페이지

사진 제공.이승규·배명인·화

2025년 8월 (66호)

한국장애인문화예술원에서 제공하는 자료는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로서

「공공누리 제 4유형 : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지」의 조건에 따라 이용이 가능합니다.

댓글 남기기

이전글 보기

이전글 보기

다음글 보기

다음글 보기